一九七0年初中毕业时,新干化工厂到万载招工,同时,宜春风动工具厂、县酒厂也招工。我们这一届初中毕业生有八个排,一连(那时实行军事化建制,年级称连,班称排,小组称班)四个排,二连四个排,二连的本来比我们一连的好像少读一年还是半年,不知什么原因(或许是国家急需劳动力)合在一起毕业了。

那年头除了一些干部子弟家庭,其他的家庭都比较困苦,因此都想参加工作。特别是家长非常着急,找老师找校长,陈述家庭困难情况,都想让自己的子女能够参加工作。那年我家已经有九个兄弟姊妹,就我父亲和哥哥在建筑公司工作,可想而知家庭是十分困难的,可是学校把我列进了读高中的行列。我父亲急了,找到班主任徐春庭老师面陈困难,要求把我列入参加工作体检名单。在我父亲的强烈要求下,徐老师最终答应了我父亲的请求,安排我参加 新干化工厂招工体检。

之前,我打听到视力要一点以上,身高要一米五以上。体检那天,在旁边同学的暗示帮助下,本来视力十分差的我勉强过关。但在量身高的时候别人帮不了忙,我事先穿了一双高筒套鞋,里面还垫了一双解放鞋,许是铁定我不够标准,主持体检的医务人员也没叫我脱下鞋来,结果一量穿了鞋也才一米三九! 招工的 人说:你这么矮,我把你招进去,这不是还要请个保姆么!

周围的同学哄堂大笑,我羞得无地自容,恨不得找个地缝钻进去。这地方是呆不下去了,我含着泪灰溜溜地跑回家去。

体检不上老师也没办法,只怪自己个头太小。就这样,我眼睁睁地看着其他同学兴高采烈地奔赴工厂。他在笑,我在哭,心中的憋屈无以言表。后来逢年过节看到他们衣着光鲜地回家,而我们还是吃父母的穿父母的用父母的,心理那份酸楚更是难以形容。

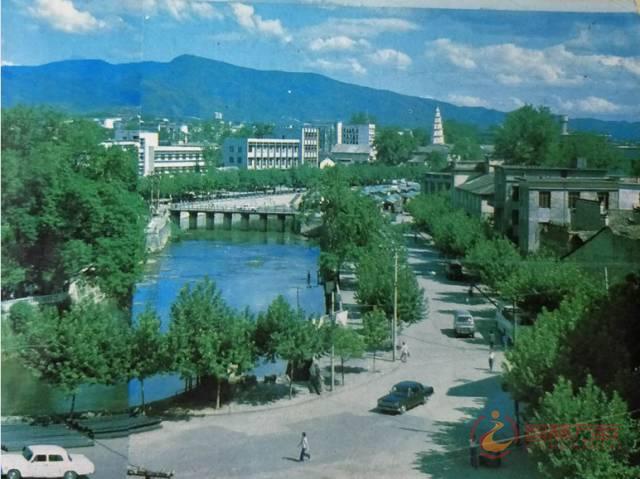

▲县酿酒厂工区

现在回过头去看,初中毕业其实是我们人生旅途中的一个重要节点,大家在这里各奔东西,就像一滴水融入了大海,开始在广阔的舞台上演绎不同的人生。

留下来读高中的除了类似我这样的人外,其他的都基本上是家庭条件比较好的,或者是因为其父母有眼光,深知书中自有黄金屋,逼着孩子去读高中。

高中开头依然是军训,练队列、跑步、投弹、射击瞄准等等,最后到东溪水库进行实弹射击和投弹。我是高度近视,因为怕人笑话不好意思,没有配眼镜,端着一把七九步枪,填了五发子弹(或是三发),卧在射击位上,一百米外的固定胸靶在我眼睛里模糊到两只眼睛睁着都看不清,只得照着前方瞎打,五发子弹不知打到哪个国家去了。

就因为死要面子,不好意思戴眼镜,在教室里坐在第一排都看不清黑板上的字,导致数理化老师演板时我只能听天书一样,运算过程根本看不到,以至于后来对数理化彻底丧失了兴趣和信心。有一次数学老师在黑板上出题考试,我因为不好意思到黑板边去抄题目,干脆交了白卷。事后老师找我谈话,我竟支支吾吾地还不好意思把原因说出来。

▲万载中学理化大楼

眼睛近视源于从小就长时间看小说,从十岁开始,我就拿着父亲的借书证到图书馆借小说看,那时候我家还在猪仔墟住,图书馆就在双虹桥头,当时还是一个祠堂,进大门后就是个大厅,这里经常会举办阶级教育展览。大厅之后有回廊、天心,还有葡萄架、盆景,是个很清静的地方,陈宝媛老师就在最后面的图书室负责借书。我一天就看完一本200多页的长篇小说,第二天又去借,接连几次之后,陈老师产生了怀疑,便把我的借书证给缴掉了,同时告诫我小孩子不可以看小说。

可是我终究没有听她的话,导致了近视程度进一步加深。1966年搬到上街头住后,我依然沉迷在小说中不能自拔。那时我家还没有装电灯,开头是点篾片火,后来是点煤油灯,就连上茅祠我也要蹲在里面就着煤油灯看一两个小时的书,或者在公安局下面昏黄的路灯底下看。公安局万永琛局长就曾经拿我为榜样,教育他的子女向我学习。素不知我是在看小说呢!后来我同学万铁牛常常提起这事,真使我羞愧难当。

高中阶段的老师都很厉害,就教过我的来说,语文有徐春庭、高维新,数学有郭洪堂、陈志霞、林连长,物理有柯怀志、张俊洪,化学有郭炳光,英语有卓柳堂,政治有罗育群、李坤秀,体育有吴英杰、廖祖炎等等,都是大学里出来的高材生,他们不但有水平而且很有师德,尤其是班主任徐春庭老师,更是对我们班上的学生倾尽了心血,视学生如子女,除了上课,课外兴趣活动、支农、劳动、晚间自习、寝室巡夜等都与学生形影不离。若干年后同学聚会,大家都纷纷感叹,能遇上这些老师真是我们这一届学生的造化!

不过,除了我,绝大部分学生都很争气,学霸式的人物比比皆是,1977年恢复高考以后,不少人就考上了中专、大学,没有去高考的也在不同的岗位为国家建设出力,他们都成了各个部门或单位的中坚力量,而且各有建树,在社会上赢得了一片赞誉,总算没有辜负老师的一腔心血和殷切期望。

1972年底本当要高中毕业,后来风闻第二年可以考大学了,学校又留下我们再读半年,并且调整了班次,有尖子班普通班,而我莫名其妙地留在了尖子班。我的数理化属于下下水平,语文和其他科目也就中等水平,与他们那些学霸比起来简直是云泥之别。

尽管如此,我还是踩着点去上学。后来半年,我们都在学校里住宿。每天晚上上学时分,住在田下郭家祠堂的同学和住在西门火烧屋里的同学因要经过我家门前,都会到我家里等我一起走。有时候手里有点“积蓄”,我们便会花五毛钱在务前街的卤食店买一块猪蹄,边走边啃,啃得满手满嘴是油,然后含着骨头走向学校,任路灯把身影拉得越来越长。

说实话,那时候高中的课程很实在,老师非常认真教,学生非常认真学,都在向那期待中的高考冲刺。不少同学信心百倍,把功课做得十足,自信高考非折桂不可。老师们的眼中更是期望殷殷,谁不希望自己的学生考上大学?毕竟这是文化大革命以来第一次高考。

然而,国家的政治局势并没有按照我们所期待的方向发展,人们预料的高考并没有如期而至。1973年7月,我们终于没有等到考大学的消息,一切都因为我们不懂得的政治原因搅黄了。学校自然不好再拖下去,只得让我们毕业了。

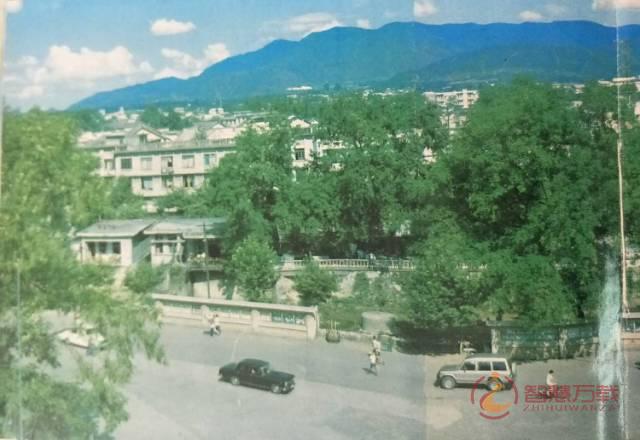

▲万载县城一角

我们高中毕业时没有遇上招工,却等到了一道最高指示:“知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,很有必要。”“农村是个广阔的天地,在那里是可以大有作为的。”我当时单纯得很,听说要下放反而很兴奋,总算可以自食其力不要爷娘供了。在家里等啊等啊,起初说8月份下去,到了8月份没一点动静(当然是边做小工边等)。又听说要到10月份,到了10月份还是没个影子。人家都利用这段时间在活动,争取不下放,可我却急天急地想快点下放。与那些聪明的同学相比,我愚蠢得到了零点。像我们这种处于社会最底层的家庭,母亲是文盲,父亲是手工工人,家庭子女又多,又没有亲戚在衙门里当官,什么前途不前途的,只能听天由命,能随大流不被淘汰就不错了。所以下放对我来说,无异于上帝为我打开了另一扇窗户。

经过几个月的煎熬,终于等到了下放的这一天。1973年11月20日,在县革委场里(如今的政府广场)我们登上了送我们下乡的大卡车,就像送子参军一样,亲人们都来相送,有的哭,有的笑。而我虽然鼻子酸酸的,但更多的却是兴奋和期待。在鞭炮声中,我们的车子渐行渐远,向着不同的目的地驶去。

▲县城一角

图片:万载百年大事

来源:万载文旅

编辑:李嘉